籠漁とは?魚と自然にやさしい伝統漁法

日本各地の沿岸地域では、古くからその土地の自然や魚の生態に合った漁法が受け継がれてきました。中でも「籠漁(かごりょう)」は、シンプルながらも奥深い仕組みで、今もなお多くの漁師に活用されています。

この漁法は環境への負荷が少なく、狙った魚だけを効率よく捕ることができる「持続可能な漁業」のひとつとして、近年改めて評価が高まっています。

本記事では、籠漁の基本的な仕組みから特徴、対象魚種、そして環境保全の観点まで、詳しくご紹介します。

1. 籠漁とは?

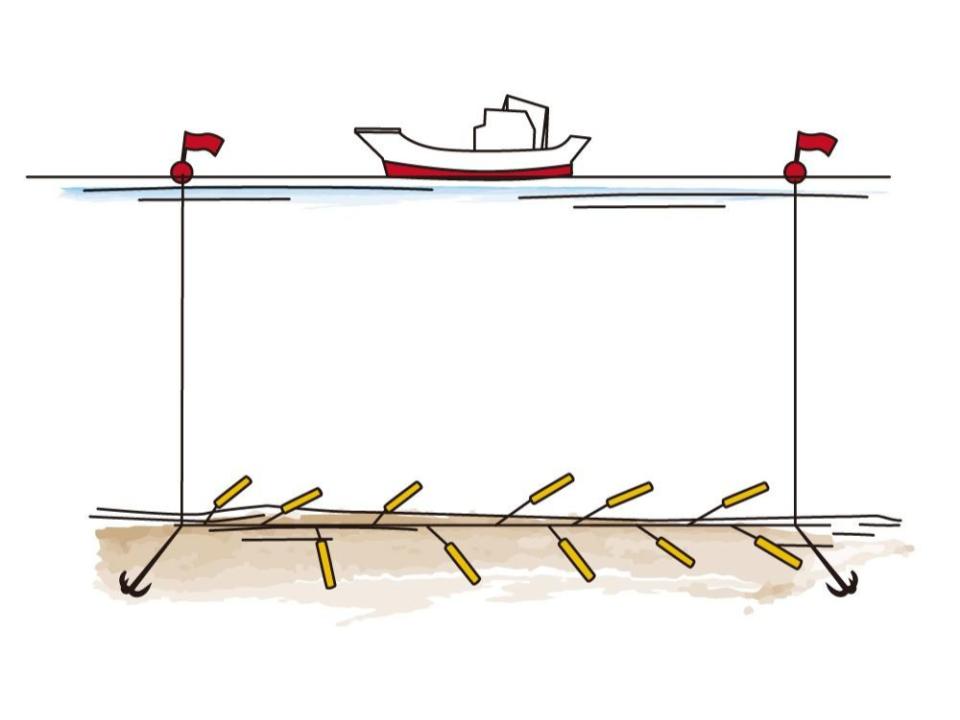

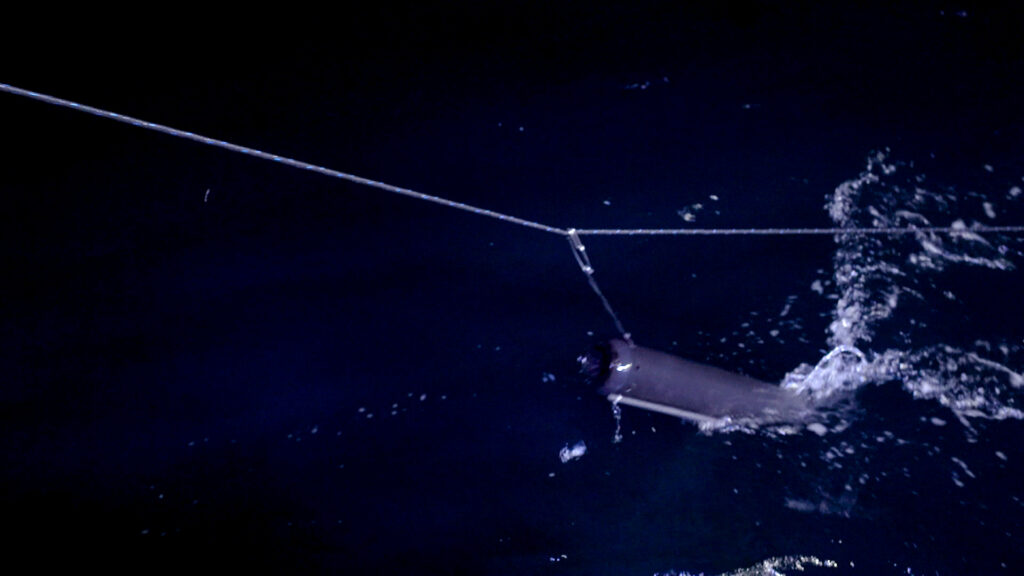

籠漁は、魚をおびき寄せる餌を入れた「かご」を海中に沈め、魚が自ら入ってくるのを待つ受動的な漁法です。

魚が一度入ると出にくい構造になっており、設置後は見守るだけで魚が自然に入ってくるため、漁の作業そのものは比較的シンプルです。

この漁法は日本各地の沿岸で古くから使われており、地域によって籠の形や材料、設置方法はさまざまですが、基本的な仕組みは共通しています。

2. 他の漁法との違い

籠漁は、魚の習性を利用して魚自らが籠に入るのを待つ、非常に受動的かつ選択性の高い漁法です。

ここでは、他の代表的な漁法と比べて、籠漁の特徴を明確にしてみましょう。

| 籠漁 | 巻き網漁 | 底引き網漁 | |

| 選択性 | 高い(魚を選んで獲る) | 低い(混獲が多い) | 低い(環境への影響大) |

| 環境負荷 | 非常に小さい | 中程度 | 高い(海底破壊の恐れ) |

| 魚の品質 | 高い(傷みにくい) | 中~低(圧迫される) | 中~低(擦れる) |

| 効率 | 低〜中(少量の漁獲) | 高い(大量に漁獲可能) | 高い(大量に漁獲可能) |

3. 籠漁の特徴とメリット

① 魚に優しい構造

籠は魚を傷つけにくい素材や構造で作られており、捕獲後も鮮度を保ちやすいのが特徴です。そのため、高級飲食店や市場でも高く評価されています。

② 未成熟魚を逃がす工夫

網目の大きさや逃げ口の設計により、稚魚やサイズの小さい魚が自然に籠から出られるように設計されている場合もあり、資源の再生産に配慮した仕組みとなっています。

③ 環境への負荷が少ない

籠は海底に静かに設置されるため、海藻やサンゴなどの海底環境を傷つけることがなく、海洋生態系へのダメージが非常に小さい漁法です。

④ 管理がしやすい

設置場所と回収のタイミングを漁師自身がコントロールできるため、漁の計画が立てやすく、働き方の柔軟性も高まります。

4. 籠漁で獲れる主な魚種

籠漁は魚の習性に合わせて仕掛けを設計することができるため、多様な魚種に対応できます。

主に以下のような魚が対象です。

主な魚種

アナゴ(穴子)

アナゴは暗くて狭い場所に潜る習性を活かして仕掛けられます。高級食材としても知られ、籠漁でも捕獲されます。

イセエビ(伊勢海老)

岩礁帯に生息するイセエビは、夜行性で餌に引き寄せられるため、籠漁で効率よく捕獲できます。

カニ類(ワタリガニ、ズワイガニなど)

カニの移動ルートや習性を読み、設置することで籠漁での捕獲が可能です。

タコ

タコは穴に隠れやすい習性があり、主にタコ壺漁で捕獲されますが、籠漁でも特定の設計によっては捕獲されることもあります。

5. 地域文化とともに受け継がれる技術

籠漁は、その土地の自然環境や魚の習性に合わせて発展してきた、地域に根ざした伝統漁法です。竹や木を使った手作りの籠、設置場所や潮の流れを見極める経験、そして魚の動きを読む勘。これらはすべて、地域の漁師たちによって培われ、代々受け継がれてきました。

近年では、環境負荷の少ない選択的漁法としての価値も見直されており、持続可能な漁業のあり方を示す重要なモデルとなっています。

大量に獲るのではなく、「必要な分だけを、自然と調和しながら、質の高いまま届ける」という姿勢は、これからの漁業において欠かせない視点です。

こうした知恵や技術を次世代に継承していくことは、海と人との関係を未来へつなぐ大切な取り組みです。地域文化とサステナブルな視点が融合した籠漁は、これからの漁業を考える上での大きなヒントになるでしょう。

まとめ

籠漁は、自然と魚にやさしい伝統的な漁法です。その構造や運用方法には、環境への配慮や資源保護の知恵が詰まっており、現代の「持続可能な漁業」の考え方にも通じています。

このシンプルながらも奥深い漁法が、これからの日本、そして世界の漁業のヒントになるかもしれません。

自然に敬意を払いながら魚をいただく――そんな漁のかたちを、私たちも見直す時がきているのではないでしょうか。

--320x180.jpg)