延縄漁(はえなわりょう)とは? 獲りすぎない漁業を目指して

魚をたくさん獲るだけでなく、「必要な分を、環境にやさしく、質の高いまま」届けることが求められる現代の漁業。その中で、古くから続く伝統漁法「延縄漁(はえなわりょう)」が、持続可能な漁法の一つとして再評価されつつあります。

延縄漁は、海に長い縄を延ばし、そこに複数の釣り針を付けて魚を獲る方法。シンプルながらも、狙った魚種だけを効率よく、しかも魚にストレスをかけずに漁獲できる「選択的漁法」として知られ、現在も一部地域で活用されています。

この記事では、延縄漁の仕組みやメリット、他の漁法との違いについて詳しくご紹介します。

1. 延縄漁(はえなわりょう)とは?

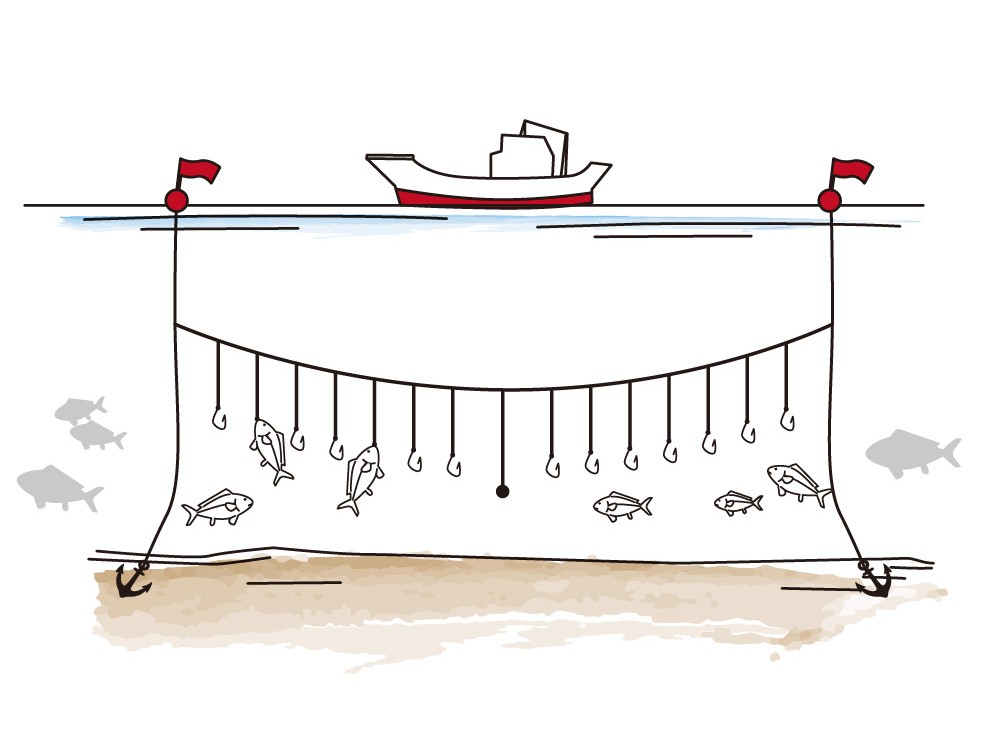

延縄漁は、1本の幹縄(みきなわ)に、一定間隔で枝縄(えだなわ)を付け、それぞれに釣り針と餌を仕掛ける漁法です。

この仕掛けを海中に沈め、魚が自然に餌を食べるのを待ってから引き上げるという、非常にシンプルな漁です。

基本的には1回の漁で数百本~数千本の針を使い、狙った魚種の漁場に仕掛けを張ります。漁獲後は一つ一つの魚を丁寧に処理するため、鮮度が非常に高いのも特徴です。

2. 延縄漁のメリット

①魚を選んで獲れる

延縄漁は餌をつけた針を使うため、魚種ごとの好みに合わせた餌を使うことができます。これにより、対象魚だけを狙って漁獲することが可能。混獲(目的外の魚の捕獲)を減らし、海洋資源を守ることにつながります。

② 魚を傷つけにくい

網やトロール漁に比べて、魚が暴れて擦れたり、他の魚とぶつかったりすることが少なく、見た目も品質も良好。高級魚市場や寿司店など、品質重視の用途に向いています。

③海底や環境にやさしい

延縄漁は海底を引きずることがなく、海藻やサンゴなどの生態系に与えるダメージがほとんどありません。環境負荷の少ない漁法として、持続可能な漁業を実現する方法のひとつとされています。

3. 延縄漁で獲れる代表的な魚種

延縄漁は、魚が一定の深さを泳ぐ性質を活かして行われます。

そのため、特に以下のような魚種に適しています。

主な魚種

マグロ類(本マグロ・メバチマグロなど)

甘鯛(アマダイ)

タチウオ

メヌケ・アコウダイ類

サメ類(資源管理対象)

このような魚は、網で大量に獲ると傷みやすく、かつサイズや脂のノリが重要視されるため、延縄漁との相性が抜群です。

4. 延縄漁と他の漁法の違いとは?

| 延縄漁 | 巻き網漁 | 底引き網漁 | |

| 選択性 | 高い(狙った魚を釣る) | 低い(混獲が多い) | 低い(環境への影響大) |

| 環境負荷 | 小さい | 中程度 | 高い(海底破壊の恐れ) |

| 魚の品質 | 高い(丁寧に獲る) | 中~低(圧迫される) | 中~低(擦れる) |

| 効率 | 中程度(作業に時間がかかる) | 高い | 高い |

このように、延縄漁は大量に獲るよりも、質を重視する漁法といえます。

まとめ

延縄漁は、自然と共存する伝統的な漁法でありながら、現代の「サステナブル(持続可能)」という価値観にもマッチした方法です。

対象魚を無駄なく、丁寧に、そして環境に負担をかけずに獲る延縄漁は、魚を大切に扱う料理人やバイヤーからも高く評価されています。

現代の漁業が抱える資源の枯渇や環境問題に対して、延縄漁は一つの選択肢となり得ます。

対馬水産でも、環境と品質の両立を目指して、延縄漁で漁獲された魚を積極的に取り扱っています。

魚を大切に扱う料理人やバイヤーの皆さまに信頼いただけるよう、今後もこの漁法の価値を伝え続けてまいります。

-さむね-320x180.jpg)