なぜ魚が減るほど、底引き網漁は増えるのか?――対馬の海で起きている“逆転現象”の真実

長崎県・対馬――。対馬海峡を臨むこの豊かな海で、近年ある“逆転現象”が起きている。

魚が激減しているのに、底引き網漁が大型化し、むしろ拡大しているのだ。

この矛盾は、単なる自然現象ではなく、漁業構造そのものが生み出している。

魚が激減する根本原因

かつて対馬では、タラ、エビ、スルメイカ、サバなど多様な魚種が水揚げされていた。しかし、過剰漁獲と海水温の上昇により、漁獲量はこの20年で約50%以上減少。

たとえば長崎県のタラ類の水揚げ量は、2000年に約8,000トンあったものが、2020年には3,000トン未満にまで落ち込んでいる。

魚の産卵場となる藻場や海底の環境も、繰り返される漁網のかき回しで破壊されてきた。

なぜ魚が減っているのに、底引き網漁が増えるのか?

魚が減っているのに、底引き網漁が増えている――。

一見矛盾するように思えるこの現象の裏には、いくつかの構造的な要因が絡み合っています。以下に、その主な理由を整理します。

理由1|「数を獲らないと食べていけない」悪循環

魚が減れば、1回あたりの漁獲量も減る。

それを補うために、より広範囲・より大型の網で一気に獲る漁法へと移行せざるを得なくなる。

結果、海底を“根こそぎさらう”底引き網漁に依存する構造が生まれる。

理由2|補助金と大型化の連鎖

一部の漁業者は国や県の補助金制度を活用して、大型漁船を導入。

しかしその返済や維持費をまかなうためには、絶えず大量の漁獲が必要となり、操業の効率性が最優先される。

この構造が、結果として「魚がいないからこそ、より多く獲る」という矛盾を生む。

理由3|“選別しない漁法”が制度上可能

日本では、限られた魚種(例:マグロ、サンマなど)にしか漁獲枠(TAC制度)が設定されておらず、底引き網のように魚種を問わずまとめて獲る漁法が実質容認されている。

稚魚や未成熟魚、底生生物までもが一網打尽となり、再生産能力は著しく低下する。

国際的には、底引き網漁により、世界の海底の16%以上が影響を受けているとされ、廃棄される混獲(非対象魚)は年間900万トン超と推定されている。

海の未来を奪う「非選択的漁業」

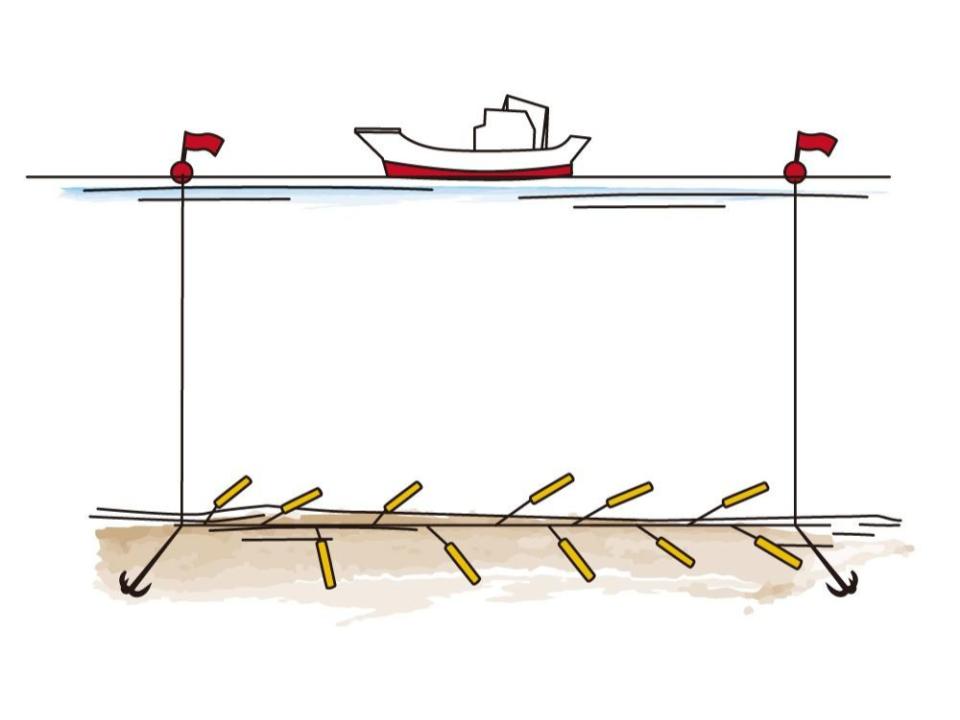

大型底引き網漁は「何が獲れるかわからないが、とにかく大量に獲る」という非選択的な漁業である。

魚を選んで獲るのではなく、「獲れた中から売れるものを選ぶ」やり方だ。

その結果、対馬では以下のような事態が起きている。

• 稚魚・未成熟魚が混獲され、将来の資源が失われる

• 高品質魚(例:アマダイ、アナゴなど)が傷つき、商品価値が下がる

• 海底生態系が攪乱され、長期的に魚が寄りつかなくなる

対馬に残る“選択的漁業”という希望

一方で、対馬には今も「海と共に生きる」伝統的漁法が残っている。

たとえば、アナゴのかご漁やアマダイの延縄漁は、魚種を選んで獲ることができ、傷つけず、稚魚を逃がす仕組みもある。

これらの漁法は手間がかかるが、1匹の価値が高く、市場で高評価を得やすい。

少量でも高収益を得られる「持続可能な漁業モデル」として再評価されている。

終わりに

「魚が減っているから、もっと獲らなければならない」という思考は、やがて漁業そのものの自滅を招く。

いま求められているのは、“数ではなく質”を重視し、自然と向き合う漁業への回帰だ。

対馬の海を守れるのは、対馬で漁をする人々の選択だけである。